Mur, mur, mur, encore des murs, 07 toujours des murs*

Un Monde de murs : « Depuis toujours, les hommes ont cru se protéger en dressant des murs. Toujours ces murs tombent, mais toujours il s’en relève. Aujourd’hui encore, à l’heure de la globalisation, la terre se couvre d’un réseau sans précédent de barrières. »

Valode et Guye , , 2018, L’Harmattan.

Choses vues

Ce terme définit deux aspects. J’emploierai le terme mur quand il s’agira d’un ouvrage construit dans un matériau rigide (pierre, béton, bois, métal, en sable même) qui s’élève sur une certaine longueur et qui sert à séparer ou à enclore, et le terme paroi quand l’intérêt de l’ouvrage est d’être porteur d’une expression, d’un visuel.

Historiens et journalistes se sont intéressés aux nombreuses constructions de murs dans le monde au fil de l’Histoire. En 2018, Philippe Valode et Jean-Philippe Guye coordonnaient la publication de cet ouvrage qui recense tout d’abord les murs construits dans l’antiquité comme la célèbre Grande Muraille de Chine ou le limes de l’Empire romain dont le tronçon le plus célèbre est le mur d’Hadrien. Ils avaient pour objectif de protéger le monde connu des invasions dites barbares.

Les autres murailles, les plus anciennes sont plutôt des enceintes de villes, Babylone, Athènes, Rome ou des frontières fortifiées entre deux pays voisins ennemis, le Dannevirke dans le Jutland, la digue d’Offa entre Angleterre et pays de Galles ou le mur hollandais de la Nouvelle-Amsterdam. Dans cet exemple, le nom perdure aujourd’hui. The Wall, en 1653, était plus ou moins une clôture, construite lentement par les Hollandais jusqu’à atteindre une barrière de près de 4 mètres de haut pour protéger les colons de la Nouvelle-Amsterdam, ancien nom de New York, des Britanniques et des Amérindiens. Il n’existe plus, mais reste attaché à cette rue située dans le sud de Manhattan qui traverse le Financial District et qui donne son nom à la Bourse de New York.

Pourtant le monde est entièrement connu, les barbares sont-ils maintenant à l’intérieur ? Sont-ils des voisins ou des nomades que l’on ne supporte pas ?

Il y avait 11 murs de séparation sur la planète en 1989. Certains dans des villes, ainsi à Belfast où le Peace Wall est toujours debout ! On en compte aujourd’hui au moins 65 construits et planifiés. Plus d’une douzaine ont surgi depuis 2010. Ils sont érigés hérissés de barbelés le long des frontières pour lutter contre les demandeurs d’asile, la contrebande, les trafics de drogue, le terrorisme et les conflits militaires ou tout simplement par peur de l’autre ou pour cacher la misère.

Pour en parler, je n’ai choisi que ceux que j’avais arpentés ou regardés in situ. À chaque étape de mes choix, la construction, le mur, est à la fois une présence concrète intéressante et une signification plurielle forte, ce qui le rend complexe et difficile à définir. Mes seuls repères fiables sont l’émotion et le questionnement qu’ils m’ont laissés. J’ai vu des sites ou murs de défense en prévision d’une guerre, des lieux de protection de groupes humains par rapport à l’agression d’un vainqueur et j’ai vu aussi des murs de séparation construits pour être définitifs !

Des sites de défense ponctuant une frontière ont retenu mon attention. Ainsi le fort de Tournoux dans la vallée de l’Ubaye m’a beaucoup impressionnée d’autant que la montée jusqu’au site est éprouvante. Mais dès la fin de sa construction, pourtant époustouflante, il était obsolète ! Cette forteresse de 700 mètres de dénivelé, accrochée à un éperon rocheux, domine depuis 1843 la confluence des deux vallées Ubaye et Ubayette pour verrouiller le débouché du col de Larche. Surnommé le « Versailles militaire », c’est un ouvrage défensif hors-normes de par son étendue sur 5 installations tout au long de la montagne jusqu’au fortin du Serre de l’Aut à plus de 2000 mètres d’altitude. L’évolution de la technologie militaire a rendu très vite ce fort obsolète même s’il a servi pendant les deux Guerres mondiales en abritant des troupes combattantes et des prisonniers. Au cours de notre visite solitaire, avant 2012, le site étant désaffecté et en restauration, la beauté de son emplacement – paysage et panorama – et de son isolement s’opposaient au vide sombre de ses espaces militaires et carcéraux. Déroutant ?

Partis avec d’autres Clunisois dans un voyage apprenant en 2009, en Israël, notre désir était de mieux comprendre par la rencontre et les échanges avec les lieux et les personnes, tous divers, le pourquoi, dans un si petit espace géographique, d’un si grand refus entre deux peuples l’israélien et le palestinien.

En Cisjordanie, dans le camp d’Aïda créé par les Nations Unies en 1950, nous avons été accueillis par Abdelfattah Abusrour, l’actif et chaleureux directeur du Al Rowwad Cultural and Theatre Training Center.

Ce camp de réfugiés palestiniens situé à 2 kilomètres au nord de Bethléem se trouve maintenant bordé par la barrière de séparation israélienne. En 2023, 7 100 personnes, dont 2 500 enfants y vivent répartis sur 71 hectares.

En 2009, nous étions assis sur ces gradins (photo ci-dessus) pour applaudir une troupe de jeunes danseurs du Centre Al Rowwad. En 2023 Abusrour a été arrêté par les autorités israéliennes et est assigné à résidence. Cet homme d’une grande culture et d’une authentique résistance à la violence nous saluait avec joie d’une longue tirade de Cyrano de Bergerac, convaincu que la culture et la pratique des langues apporteraient la paix.

La barrière de séparation israélienne, un titre neutre pour une imposante construction en plaques de béton et miradors ! La photo de ce mur de 8 mètres de haut est prise ici (photo ci-dessus) dans la zone de Jérusalem. Reconnu comme illégal par la Cour internationale de Justice en 2014, il porte officiellement les termes israéliens de barrière ou clôture de sécurité israélienne ou de barrière antiterroriste ou encore de muraille de protection. Long de 700 km, le parcours suivi par la barrière est complexe. Elle suit la ligne verte (ligne d’armistice de 1949 ou frontière pré -67), mais pénètre profondément à l’intérieur de la Cisjordanie pour intégrer des colonies juives. Sa plus grande partie consiste en un système de protection multicouche (grillage, barbelés, fossé, chemin et route de patrouille) de 50 à 100 m de large.

La référence au Mur de Berlin est éclairante.

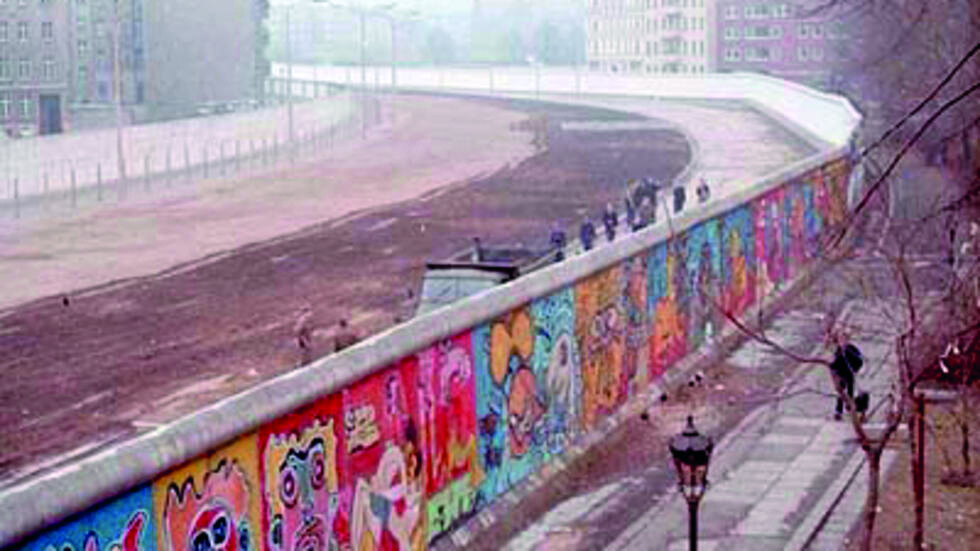

Ici, on voit du côté de Berlin-Ouest, les graffitis sur le Mur de Berlin en 1986. La « bande de la mort » du Mur, du côté est, suit ici la courbe du Canal Luisenstadt remblayé en 1932.

Le Mur fut commencé par le gouvernement de la RDA en 1961 pour isoler Berlin-Ouest de Berlin-Est et de la République démocratique allemande vu son emplacement géographique. Il comprenait des tours de garde placées le long de grands murs de béton, accompagnées d’une large zone qui contenait des tranchées anti-véhi- cules, des lits de clous et d’autres défenses. L’intention première en était d’empêcher des populations est-alle- mandes de fuir vers l’ouest.

Après plusieurs semaines de troubles civils, le gouvernement est-allemand a annoncé le 9 novembre 1989 que tous les citoyens de la RDA pouvaient visiter la RFA et Berlin-Ouest. La porte de Brandebourg, à quelques mètres du mur de Berlin, a rouvert le 22 décembre 1989, la démolition du mur ayant officiellement commencé le 13 juin 1990 pour s’achever en 1994. La chute du Mur de Berlin a ouvert la voie à la réunification allemande.

Ce qui m’intéresse dans cet exemple c’est ce qui s’est passé après la réunification de l’Allemagne, un espace naturel unique a été créé à l’ancien emplacement de la frontière interallemande, la ceinture verte. Elle s’étend sur 1 393 km, de la côte de la Baltique jusqu’au tripoint de Hof près de la Tchéquie.

La ceinture verte traverse en tout neuf États fédéraux. C’est une partie de l’EuroVelo 13 qui invite les cyclistes à revivre cette part importante de l’histoire européenne en suivant cette route sur plus de 9 950 km. Elle a été empruntée en automne 2018 par un couple d’amis Jean Philippe Astolfi, photographe et Wendy Atkinson, écrivain. De ce périple, un ouvrage Green-Grenze que j’ai eu la chance de voir exister réunit photographie et récit. J’ai été très sensible à l’exigence de cette déambulation et aux deux approches qui ne sont pas ou rarement une illustration l’une de l’autre.

Dans les politiques d’immigration des pays d’accueil sur tous les continents, Asie, Amérique, Afrique, avant la systématisation des grilles anti-immigration aux frontières qui espèrent stopper l’afflux, il y a eu des centres de transit proches des lieux d’arrivée pour les gérer, les accepter ou les refuser.

J’ai visité en 2000 Ellis Island qui est un autre sorte de barrière. Située à l’embouchure de l’Hudson moins d’un kilomètre au nord de Liberty Island, l’île abritant la statue de la Liberté ! Elle est, dans la première partie du 20e siècle, le lieu, centre de transit, où sont filtrés les immigrants qui arrivent aux États-Unis. Appelé tantôt l’île de l’espoir ou l’île des larmes, ce lieu a interrogé nombre d’écrivains comme Georges Perec ou Gaëlle Josse. Leur écriture exprime avec force ce qui nous y saisit d’autant que ce lieu transformé en musée revit en écho meurtrier au XXIe siècle dans l’île de Lampedusa ou à Ceuta.

Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c’est l’errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même de l’exil, c’est-à-dire le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part, un lieu-dépotoir où des fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à la pelle. Ce qui pour moi se trouve ici, c’est quelque chose d’informe, à la limite du dicible, quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission, ou coupure.

Extrait, Georges Perec et Robert Bober.

Au XXe siècle, l’île de Lampedusa, tristement célèbre, a une superficie de 20,2 km2. Elle est devenue un hotspot, un des premiers ports d’accueil et de transit des migrants au large de l’Europe venant d’Afrique.

En Europe, les barrières anti-immigration se sont dressées au cours des vingt dernières années entre la Grèce et la Turquie, la Hongrie et la Croatie, de même entre la Pologne et la Biélorussie et en Espagne, à Ceuta, ville qui est enclavée sur la côte nord-ouest du Maroc ; comme une île d’une superficie de 18,5 km2, située à l’embouchure méditerranéenne du détroit de Gibraltar en face de la péninsule Ibérique. Bien que revendiquée par le Maroc, elle est incluse dans l’Union européenne. Sur le côté terre, la ville est entourée d’une double clôture de six mètres de hauteur, couronnée de barbelés, sur une distance de 8 km. C’est un véritable mur qui sépare la ville autonome du reste du Maroc. Son objectif officiel est d’arrêter l’immigration illégale et la contrebande. Des postes de surveillance, des miradors, sont répartis le long de la barrière. la Guardia civile y exerce une surveillance constante.

Les murs précédemment cités, décidés par un pouvoir, manifestent le besoin de séparer. Ils sont construits contre, ils limitent l’espace. Ils créent deux types de personnes, ceux intra-muros qui sont fidèles ou soumis et ceux extra-muros qui sont différents et exclus. Ce principe conduit à durcir des positions, à les militariser et provoque des climats de violence et de vendetta toujours recommencés. Ces murs portent dans leur ADN ce qui va les fragiliser et les rendent inopérants. Le temps long, les conditions politiques, économiques et sociales qui font bouger les lignes jouent pour leur destruction. Des théories prônent la paix par la séparation en oubliant que la paix ne peut se faire qu’ensemble.

Les murs sont aussi des parois propices à l’expression.

Mes premiers exemples, je les trouve dans les grottes ornées de l’époque préhistorique en citant Lascaux, Chauvet ou Pech Merle. Expression d’une réalité vécue par les homo sapiens, cet art pariétal représente aussi une recherche artistique, une quête spirituelle et un dépassement de soi. À la paroi de la grotte est confiée la représentation d’un monde.

Paula Karst diplômée de l’école du trompe-l’œil Van de Kelen-Logelaind à Bruxelles est appelée pour réaliser un des panneaux du fac-similé de Lascaux IV à Montignac.

Devant elle… dans le silence du hangar… la paroi dont elle se rapproche jusqu’à entendre sa respiration… et se révèle la profusion complexe de ses formes, l’infiniment petit de son grain répercutant en écho un espace sans limite.

Extrait, Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main, 2020.

Les murs pleins (pierre, béton) de séparation érigés à Belfast, à Berlin, ont été tagués. À Chypre, je ne sais pas. Dès les années 60 et jusqu’en 1989, la face ouest, accessible, du Mur de Berlin se couvrent de tags et de graffitis qui s’ajoutent, se superposent pêle-mêle et qui finissent par couvrir la totalité de la paroi, expressions individuelles ou collectives spontanées. Ce long ruban mural permettait de colorer la ville, de refuser le Mur.

À l’occasion du 25e anniversaire de sa chute, en 2015, la East Side Gallery, dans le quartier de Friedrichshain, voit le jour. Cette section de 1,3 km, la plus longue encore debout, constitue un véritable musée à ciel ouvert, sur lequel sont regroupées les œuvres de 118 artistes.

Touch the Wall de Christine Kühn. Toucher le Mur de Berlin était synonyme de peine de mort. Pour que ce passage sombre de l’histoire ne soit jamais oublié, l’artiste a invité les populations à toucher le Mur avec des mains pleines de peinture.

La barrière de séparation israélienne est depuis le début de sa construction un support d’expression. D’abord recouvert de slogans, il est vite devenu le support d’œuvres d’art engagées, sous la forme de tags, graffitis et affiches dont certaines sont réalisées par des artistes connus, comme les affiches du photographe JR, les fresques de Banksy ou les peintures et graffitis de Mr Cana, qui travaille également dans les camps de réfugiés palestiniens.

Illicites, risqués ou revendiqués, les graffitis et leurs auteurs se découvraient sur un lieu de transport, de passage, comme le couloir du métro, un tunnel, un train, le contraire d’un mur. Leurs auteurs sont maintenant reconnus comme acteurs du street art. Un projet Les murs de la L.2 – la rocade ouverte en 2018 créant une continuité autoroutière entre l’A7 au Nord et l’A50 à l’Est à Marseille – fait écho à ma recherche.

Cet art pariétal révèle, comme son ancêtre, le monde. Peinture murale représentant deux enfants monumentaux issus de communautés différentes vivant à Marseille et emmenant derrière eux une foule d’autres enfants.

* Paroles, paroles, paroles, chanson de Dalida, adaptation d’une chanson italienne de Mina et Alberto Lupo

Merci à Colette Gallois

www.ubaye.com

www.alrowad.org

www.jeanphilippeastolfi.com

www.leseditionsconstellations.com

Merci à Wendy Atkinson

Georges Perec et Robert Bober, Récits d’Ellis Island, histoires d’errance et d’espoir, documentaire INA, 1979.

museumportal-berlin.de.fr

Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main, Gallimard, 2020.

seth-a-marseille. itinerance.fr

Nane Tissot M2E